1. Введение

Современная Россия стоит на перепутье, где вызовы экономического развития напрямую связаны с качеством и адаптивностью системы образования. В условиях демографического спада, технологической трансформации и геополитических изменений остро обострилась одна из ключевых проблем — кадровый дефицит. Прогнозы указывают на то, что к 2030 году страна может столкнуться с нехваткой до 3,1 миллиона квалифицированных специалистов. Этот дефицит затрагивает как высокотехнологичные сектора, такие как IT и микроэлектроника, так и базовые отрасли: производство, строительство, медицину и сельское хозяйство. В то же время традиционная система образования, по мнению работодателей, не справляется с подготовкой конкурентоспособных кадров: около 60 % выпускников вузов не готовы к работе без дополнительного обучения, а производительность труда в стране в 3–5 раз ниже, чем в ведущих экономиках мира.

На фоне этих системных проблем стремительно растет альтернатива — рынок онлайн-образования (EdTech). За последние пять лет он вырос в 10 раз и к 2024 году достиг объема в 145 миллиардов рублей, охватив 8,1 миллиона обучающихся. Онлайн-платформы, такие как Skillbox, «Яндекс Практикум» и «Синергия», предлагают гибкие, практико-ориентированные и быстро адаптирующиеся к запросам рынка программы, которые напрямую нацелены на развитие профессиональных навыков. Этот сектор стал драйвером непрерывного обучения (lifelong learning) и позволяет специалистам переобучаться, повышать квалификацию и закрывать кадровые бреши, которые не в состоянии восполнить традиционные учебные заведения.

Тем не менее рост онлайн-образования сопровождается новыми вызовами: от усиления государственного регулирования и требования использования российского ПО до проблемы с цифровым неравенством и распространения низкокачественного «инфоцыганства» в формате нелицензированных коучей. Существует разрыв между предложением и спросом: в IT-сфере наблюдается переизбыток junior-специалистов при острой нехватке middle- и senior-кадров, что указывает на недостаточную глубину подготовки.

Настоящее исследование посвящено анализу взаимосвязи этих трех фундаментальных явлений: состояния традиционного образования, бурного развития онлайн-обучения и масштабов кадрового дефицита. Целью работы является выявление того, насколько эффективно онлайн-образование, может ли оно стать инструментом для решения кадрового кризиса, а также определение системных барьеров, которые мешают его полной реализации.

2. Онлайн-образование (EdTech) как драйвер перемен

Российский рынок EdTech переживает период бурного роста, онлайн-образование становится значимым и неотъемлемым элементом современной образовательной экосистемы. За последние пять лет объем рынка увеличился в 10 раз и к 2024 году достиг 145 млрд рублей, охватив 8,1 миллиона обучающихся. Это свидетельствует не о стремлении заменить традиционное образование, а о формировании новой, гибкой модели, где онлайн-формат выступает в качестве важного дополнения, отвечающего на запросы времени: потребность в непрерывном обучении (lifelong learning), необходимость быстрой переподготовки и переквалификации, вызовы цифровой трансформации экономики.

2.1. Масштабы и динамика рынка

Рынок демонстрирует устойчивый рост на уровне 16–20 % в год. Среднегодовые расходы одного студента на онлайн-обучение составляют около 18 тысяч рублей. По прогнозам, к 2027 году объем рынка может достичь $ 938 млн. Драйверами роста являются как спрос со стороны граждан, так и государственная политика по цифровизации общества. Онлайн-образование становится доступным каналом для получения знаний для жителей регионов, работающих специалистов и тех, кто не может посещать очные занятия.

2.2. Ключевые игроки и их позиционирование

Рынок характеризуется высокой концентрацией. Лидеры по выручке в 2024 году:

- «Синергия» (12,7 млрд руб.).

- Skillbox (12,2 млрд руб.).

- Skyeng (12,1 млрд руб.).

При этом по качеству обучения, согласно рейтингу Smart Ranking, лидируют:

- Skillbox — компания высоко оценена за институциональность (признанные документы), эффективный учебный процесс и поддержку в трудоустройстве.

- «Яндекс Практикум» — лидер в IT-образовании с акцентом на практических навыках и трудоустройстве.

- «Нетология» — известна курсами по digital-профессиям и гибкими форматами.

Другие заметные игроки: SkyPro, Elbrus Bootcamp, SF Education, «Специалист» (МГТУ им. Баумана) и множество нишевых платформ, таких как Algoritmika (программирование для детей), GetCourse (платформа для создания курсов) и Riiid (AI-тьюторы).

2.3. Классификация онлайн-платформ

Онлайн-платформы можно классифицировать по различным критериям:

- По аудитории:

- школьное образование — «Учи.ру», «Фоксфорд», Skysmart;

- профессиональное и дополнительное образование — Skillbox, «Яндекс Практикум», GeekBrains;

- высшее и академическое — Stepik, «Открытое образование».

- По формату:

- LMS (Learning Management Systems) — Teachbase, Moodle (системы для управления обучением в бизнесе и вузах);

- платформы для создания курсов — GetCourse, Skillspace;

- языковые школы — Skyeng, Duolingo.

- По бизнес-модели:

- подписки;

- платные курсы;

- инфобизнес.

2.4. Ключевые тренды 2025 года

- Доминирование ДПО. Дополнительное профессиональное образование составляет 55 % рынка. Это отражает запрос на переквалификацию и повышение квалификации, особенно в IT, где наблюдается переизбыток junior-специалистов при остром дефиците middle/senior-кадров.

- Рост детского сегмента. Подготовка к ЕГЭ, олимпиадам, курсы по программированию и робототехнике активно развиваются. Этот рост сопровождается усилением государственного контроля.

- Микрообучение и персонализация. Популярность коротких курсов (5–10 минут) и программ, адаптированных под индивидуальные потребности с помощью искусственного интеллекта.

- Гибридные форматы. Сочетание онлайн-теории с офлайн-практикой, что особенно актуально для рабочих профессий (строительства, медицины).

2.5. Государственное регулирование: необходимость и вызовы

Онлайн-образование не может существовать вне правового поля. Государство активно формирует регуляторную среду, чтобы обеспечить качество, безопасность и защиту потребителей:

- Правовая база. Федеральный закон № 273-ФЗ определяет электронное обучение (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Организации обязаны использовать электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС).

- Требование импортозамещения. Постановление Правительства № 1678 (с 2024 года) обязывает использовать российское ПО (видеосвязь, платформы) из единого реестра.

- Лицензирование и контроль. Онлайн-школы и вузы обязаны иметь лицензию на образовательную деятельность. За работу без лицензии предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей.

- Контроль рекламы. С 2025 года вводятся строгие правила: запрет на гарантии трудоустройства, обязательная маркировка рекламы, регистрация блогеров-коучей в Роскомнадзоре.

- Создание единого реестра курсов. Планируется формирование реестра для проверки соответствия программ стандартам.

Это регулирование, хотя и создает барьеры для входа, является необходимым шагом для борьбы с «инфоцыганством», обеспечения качества контента и защиты прав обучающихся.

2.6. Вывод по главе

Онлайн-образование в России — это не альтернатива, а мощное дополнение к традиционной системе, которое решает конкретные задачи, такие как быстрая адаптация к рынку труда, доступность для широких слоев населения, непрерывное развитие профессиональных навыков. Его рост неизбежен, но требуется четкая и сбалансированная государственная регуляторная политика, которая будет стимулировать инновации, обеспечивать качество, защищать потребителей и превратит EdTech в надежный инструмент для развития человеческого капитала страны.

3. Кадровый дефицит: масштабы, причины и отраслевая специфика

Кадровый дефицит в России перестал быть просто экономическим трендом. Он стал системным вызовом, угрожающим устойчивому развитию ключевых отраслей экономики. Страна столкнулась с ситуацией, когда спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение. По прогнозам, к 2030 году этот разрыв может достичь 3,1 миллиона специалистов. Это не просто цифра, а реальный барьер для модернизации промышленности, развития инновационных секторов и обеспечения качества услуг в социальной сфере. Понимание масштабов, глубинных причин и отраслевой специфики дефицита является необходимым условием для разработки эффективных стратегий его преодоления.

3.1. Общая картина кадрового кризиса

Современный кадровый дефицит — это результат сложного переплетения долгосрочных демографических, экономических и образовательных факторов. Он затрагивает не только высокотехнологичные сектора, но и базовые отрасли, формируя кризис в масштабах всей экономики. В его основе:

- Демографический спад. Одной из фундаментальных причин является низкая рождаемость в 1990-е годы. В результате поколение 30–40 лет, которое сегодня составляет основу трудового потенциала, является самым малочисленным. В 2024 году число работников моложе 35 лет сократилось на 837 тысяч человек. Это создает структурный дисбаланс: на одного пенсионера приходится менее двух работающих, что увеличивает нагрузку на экономику и социальную систему.

- Миграционные потоки. Отток специалистов за рубеж после 2022 года, оцениваемый в десятки тысяч человек (до 80 тысяч в IT-сфере), и частичная мобилизация оказали значительное давление на рынок труда. Одновременно с этим сократился приток трудовых мигрантов, которые ранее занимали значительную часть вакансий в строительстве, логистике и сфере услуг.

- Низкая производительность труда. В России она в 3–5 раз ниже, чем в ведущих экономиках. Это создает искусственный спрос на рабочую силу: чтобы выполнить тот же объем работы, требуется больше людей, что усугубляет ощущение дефицита.

- Разрыв между образованием и рынком труда. Традиционная система образования не успевает за динамично меняющимися потребностями бизнеса. Только 53 % россиян работают по своей специальности, а работодатели отмечают, что 60 % выпускников вузов не готовы к работе без дополнительного обучения. Это приводит к ситуации, когда есть избыток дипломированных специалистов в одних сферах и острая нехватка в других.

3.2. Анализ дефицита по ключевым отраслям

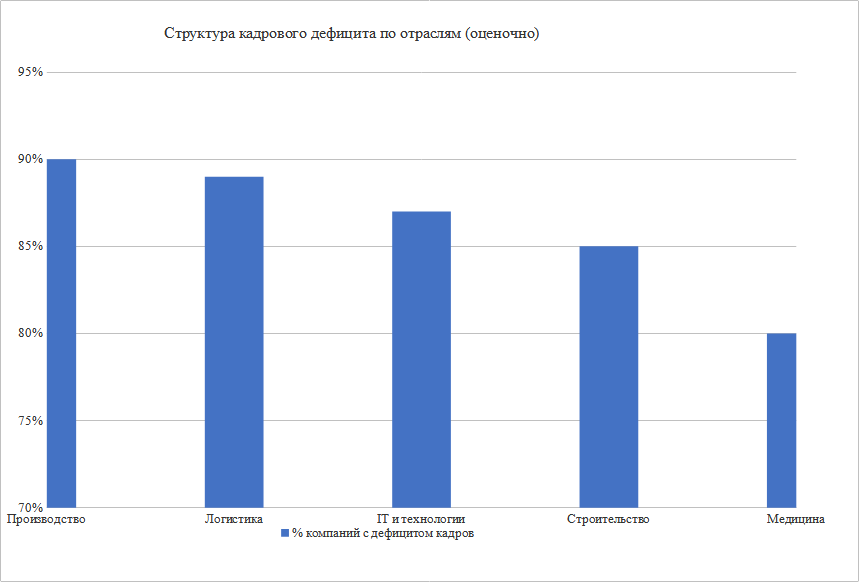

Кадровый дефицит проявляется по-разному в различных секторах экономики:

- IT и высокие технологии. Этот сектор стал символом парадокса. С одной стороны, наблюдается острая нехватка senior-специалистов, особенно в таких востребованных направлениях, как кибербезопасность, DevOps и backend-разработка. С другой — массовый выпуск junior-разработчиков привел к переизбытку кадров начального уровня, что делает рынок для них перенасыщенным. Причины дефицита на верхних уровнях — ускоренное устаревание навыков (по оценкам, 39 % компетенций утратят актуальность к 2030 году) и отток опытных специалистов. Зарплаты в IT выросли на 20 % в 2024 году, но это не решает проблему нехватки глубокой экспертизы.

- Производство и промышленность. Отрасль испытывает кризис в прямом смысле слова. 90 % компаний сталкиваются с нехваткой кадров. Основная проблема — дефицит квалифицированных рабочих профессий: токарей, фрезеровщиков, сварщиков, наладчиков оборудования. Также не хватает инженеров-технологов и конструкторов. Причина — крайне низкая привлекательность этих профессий среди молодежи, несмотря на то что зарплаты в регионах могут быть сопоставимы с IT-сектором. Прогнозируется, что к 2030 году потребуется дополнительно 1,4 миллиона специалистов со средним профессиональным образованием.

- Медицина. Сектор переживает хроническую нехватку кадров. Особенно остро дефицит ощущается в узких специальностях (например, протезистов в стране менее тысячи) и среди среднего медицинского персонала. Основные причины — низкие зарплаты (в 3–5 раз ниже европейских), высокие нагрузки и отток специалистов за границу. Ситуация усугубляется ростом спроса на реабилитационные и ортопедические услуги.

- Строительство и логистика. 85 % строительных и 89 % логистических компаний не могут закрыть вакансии. Не хватает водителей, монтажников, штукатуров. Главная причина — сокращение притока мигрантов, которые ранее занимали значительную часть этих позиций. Это напрямую влияет на сроки и стоимость реализации проектов.

- Микроэлектроника и высокие технологии. Отрасль, критически важная для импортозамещения, сталкивается с дефицитом 7 % всех инженерных вакансий. Не хватает инженеров-технологов (50 % вакансий) и программистов для станков с ЧПУ. Работодатели оценивают подготовку выпускников вузов на 3,5 балла из 5, что указывает на серьезный разрыв между теорией и практикой.

- Сельское хозяйство. К 2025 году дефицит может достигнуть 300 тысяч работников. Особенно не хватает механизаторов и агрономов. Причины — отток молодежи в города и снижение привлекательности профессии из-за высоких кредитных ставок и тяжелых условий труда.

3.3. Последствия для экономики

Кадровый дефицит имеет далеко идущие последствия:

- Увеличение нагрузки на сотрудников. Средняя продолжительность рабочего дня выросла до 7,17 часов. 46 % компаний практикуют «тихий наем» — перераспределение обязанностей без официального найма новых сотрудников, что ведет к профессиональному выгоранию.

- Рост зарплат и снижение реального дохода. Компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь кадры (в IT, например, на 20 %), но этот рост опережает инфляцию (7,42 %), что снижает реальную покупательную способность.

- Замедление экономического роста. Компании вынуждены упрощать задачи, откладывать проекты или отказываться от них из-за нехватки ресурсов, что наносит ущерб долгосрочному развитию и инновационному потенциалу страны.

3.4. Вывод по главе

Кадровый дефицит в России — это не локальная проблема отдельных отраслей, а системный кризис, затрагивающий основы экономики. Он является прямым следствием демографических тенденций, миграционных процессов, низкой производительности труда и, что особенно важно, несоответствия между системой образования и реальными потребностями рынка. Преодоление этого дефицита требует комплексного подхода, включающего реформу образования, развитие переподготовки кадров и создание условий для привлечения и удержания специалистов. Именно здесь онлайн-образование, обладающее достаточной гибкостью и практической направленностью, может сыграть ключевую роль в качестве эффективного инструмента для быстрой адаптации рабочей силы к новым реалиям.

4. Развитие профессиональных навыков: онлайн-образование как один из инструментов преодоления дефицита

Кадровый дефицит, затронувший ключевые отрасли экономики, требует комплексного подхода, включающего реформы в сфере образования, миграционной политики и стимулирования производительности труда. В этом контексте онлайн-образование (EdTech) выступает важным и эффективным инструментом для развития профессиональных навыков, но не как замена, а как дополнение к традиционной системе образования. Его ключевыми плюсами являются способность быстро реагировать на изменения рынка труда, гибкость, доступность и практическая направленность в процессе переподготовки и повышения квалификации.

4.1. Роль онлайн-образования в системе непрерывного обучения

Онлайн-образование не решает проблему кадрового дефицита в одиночку, но оно становится критически важным элементом системы непрерывного профессионального развития (lifelong learning). Оно позволяет:

- Быстро закрывать краткосрочные кадровые бреши в тех сферах, где спрос на специалистов растет быстрее, чем может среагировать традиционное образование.

- Обеспечивать доступ к качественному обучению для жителей регионов, работающих специалистов и тех, кто не может посещать очные занятия.

- Предлагать актуальные программы, которые оперативно адаптируются к новым технологиям и требованиям бизнеса.

Особенно значимой является роль онлайн-формата в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), который составляет 55 % всего рынка EdTech. Это подтверждает, что основной мотивацией для онлайн-обучения является не академическое образование, а практическая необходимость — смена профессии или повышение квалификации.

4.2. Ключевые направления онлайн-обучения для сокращения дефицита

Онлайн-платформы концентрируются на тех направлениях, где дефицит наиболее острый:

- IT и цифровые технологии. Это самый зрелый сегмент. Платформы, такие как «Яндекс Практикум» и Skillbox, предлагают программы по аналитике данных, кибербезопасности и DevOps, где наблюдается острый дефицит middle- и senior-специалистов. Акцент на проектной работе и трудоустройстве напрямую решает проблему неготовности выпускников к работе.

- Рабочие профессии и промышленность. Онлайн-обучение предлагает инновационные гибридные форматы, где теоретическая часть изучается дистанционно, а практическая — на базе предприятий. Это позволяет эффективно готовить квалифицированных сварщиков, строителей и наладчиков оборудования.

- Мягкие навыки (soft skills). Сегмент обучения эмоциональному интеллекту, переговорам и тайм-менеджменту демонстрирует рост выручки на 16 % в год. Развитие этих навыков повышает эффективность уже имеющихся сотрудников, частично компенсируя их нехватку.

- Новые и перспективные ниши. Онлайн-формат позволяет опережать традиционную систему в подготовке кадров для новых рынков, таких как экологическое образование и работа с нейросетями.

4.3. Преимущества онлайн-формата как инструмента

У онлайн-обучения есть ряд уникальных преимуществ, делающих его особенно ценным в современных условиях:

- Гибкость и доступность. Обучение не привязано к географии и расписанию, что позволяет вовлекать в процесс переподготовки широкие слои населения.

- Практико-ориентированный подход. Лучшие платформы строят обучение вокруг реальных проектов, что формирует готовое портфолио для работодателя.

- Скорость и микрообучение. Можно освоить узкие, но востребованные навыки (например, работу с новой CRM-системой) за 1–2 месяца.

- Персонализация через ИИ. Искусственный интеллект адаптирует учебную траекторию под индивидуальные потребности студента.

4.4. Важность классического базового образования

При всей эффективности онлайн-формата нельзя недооценивать фундаментальную роль классического базового образования. Школа и вуз выполняют задачи, которые невозможно полностью перенести в онлайн:

- Формирование базовых навыков. Глубокое понимание математики, логики, языка, естественных наук — основа для любого последующего профессионального роста.

- Социализация и развитие soft skills. Очная форма обучения способствует развитию коммуникации, командной работы и личностного роста в коллективе.

- Формирование научного мировоззрения и критического мышления. Эти компетенции закладываются в процессе многолетнего системного обучения под руководством квалифицированных педагогов.

Онлайн-курсы по программированию не могут заменить фундаментальную подготовку в физике и математике, необходимую для инженера. Поэтому онлайн-образование должно рассматриваться не как альтернатива, а как логическое продолжение и дополнение к базовому образованию.

4.5. Проблемы и риски онлайн-обучения

Несмотря на все преимущества, онлайн-образование сталкивается с серьезными вызовами:

- Цифровое неравенство. Низкая скорость интернета и отсутствие оборудования в сельской местности.

- Качество и стандартизация. На рынке существует огромное количество предложений разного уровня качества.

- Низкая мотивация и вовлеченность. Отсутствие живого общения приводит к высокому уровню отсева.

- «Инфоцыганство». Распространение сомнительных тренингов и курсов от «гуру» без реальной квалификации, что дискредитирует всю индустрию.

4.6. Стратегии борьбы с дефицитом через образование

Для эффективного решения проблемы кадрового дефицита необходим синергетический подход:

- Гибридные модели. Сочетание онлайн-теории с очной практикой на производстве — наиболее эффективная модель для подготовки рабочих и инженерных кадров.

- Корпоративное обучение. Партнерство бизнеса с EdTech-платформами для выращивания кадров под конкретные нужды.

- Государственная поддержка. Финансирование переподготовки граждан по приоритетным направлениям и развитие цифровой инфраструктуры.

4.7. Вывод по главе

Онлайн-образование является одним из наиболее гибких и быстрых инструментов для развития профессиональных навыков и сокращения кадрового дефицита. Оно демонстрирует высокую чувствительность к запросам рынка и позволяет решать задачи переподготовки в масштабах, недоступных традиционной системе. Однако его эффективность напрямую зависит от качества базового образования, которое формирует фундаментальные знания и навыки. Будущее за интегрированной системой, где классическое образование и онлайн-обучение дополняют друг друга, создавая устойчивый и адаптивный человеческий капитал для российской экономики.

Таблица: сравнение традиционного и онлайн-образования в России

|

Критерий |

Традиционное образование |

Онлайн-образование (EdTech) |

|

Гибкость графика |

Средняя (фиксированное расписание, привязка к месту) |

Высокая (обучение в любое время, из любого места) |

|

Скорость адаптации к рынку |

Низкая (период обновления программ — годы) |

Высокая (новые курсы за месяцы, микрообучение). Могут возникать вопросы с качеством |

|

Практическая направленность |

Часто теоретическая подготовка, которая не всегда соответствует требованиям работодателей |

Зависит от курсов — от быстрого и качественного погружения до пустого «инфоцыганства» и мошенничества |

|

Доступность для регионов |

Качество зависит от региональной инфраструктуры |

Высокая, но с оговорками (требуется стабильный интернет и оборудование) |

|

Стоимость |

В государственных вузах и школах — низкая (либо бесплатно), в частных — высокая |

От бесплатных курсов до 100 тысяч руб/год и более за профессиональные программы |

|

Регулирование и контроль качества |

Строгое (аккредитация, ФГОС, государственные экзамены) |

Формируется (требуется лицензия, использование российского ПО, реестр курсов) |

|

Основная цель |

Формирование базовых знаний, критического мышления, социализация |

Развитие профессиональных навыков, переподготовка, повышение квалификации |

|

Преимущества |

Глубокое фундаментальное образование, социализация, признанные дипломы |

Гибкость, скорость, практическая польза, доступность для работающих |

|

Недостатки |

Бюрократия, формализация, отрыв от практики, низкая мотивация |

Десоциализация, цифровое неравенство, риск «инфоцыганства», низкая вовлеченность, списывание |

|

Роль в решении кадрового дефицита |

Подготовка фундаментального кадрового потенциала |

Инструмент быстрой переподготовки и закрытия кадровых брешей |

5. Заключение

Современная система образования в России находится на перепутье, где вызовы экономического развития напрямую связаны с ее способностью формировать востребованный человеческий капитал. Кадровый дефицит, который может достигнуть 3,1 миллиона человек к 2030 году, стал симптомом глубоких системных проблем: демографического спада, технологического отставания традиционного образования и разрыва между подготовкой специалистов и потребностями рынка труда. В то время как школы и вузы сталкиваются с бюрократией, формализацией знаний и низкой практической направленностью, рынок онлайн-образования (EdTech) стремительно растет, предлагая гибкие и быстрые решения.

Онлайн-образование, достигнув объема в 145 миллиардов рублей и охватив 8,1 миллиона человек, доказало свою эффективность как одного из ключевых инструментов для развития профессиональных навыков. Его сила — в способности оперативно реагировать на запросы экономики: от подготовки IT-специалистов по аналитике данных и кибербезопасности до переквалификации на рабочие профессии через гибридные форматы. Особенно значим его вклад в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), который составляет 55 % рынка, что напрямую отражает потребность миллионов россиян в непрерывном обучении и смене карьеры.

Однако онлайн-образование не является панацеей и не может заменить классическое базовое образование. Фундаментальные знания, критическое мышление, социализация и развитие soft skills в коллективе — это задачи, которые наиболее эффективно решаются в рамках многолетней системной подготовки в школах и вузах. Онлайн-формат — это не альтернатива, а логическое и необходимое дополнение, которое позволяет устранять пробелы, возникающие между выпуском из вуза и реальными требованиями профессии.

Несмотря на свой потенциал, рынок EdTech сталкивается с серьезными вызовами: цифровым неравенством, проблемами качества контента, высокой стоимостью программ и распространением «инфоцыганства» среди нелицензированных коучей. Ужесточение государственного регулирования, включая обязательное использование российского ПО, лицензирование и контроль рекламы, является необходимым шагом для обеспечения безопасности, качества и защиты прав потребителей.

Выводом настоящего исследования является то, что будущее российского образования и экономики зависит от синергии. Эффективная система должна строиться на интеграции сильных сторон всех подходов:

- Классическое образование должно пройти глубокую реформу, стать более практико-ориентированным, снизить бюрократическую нагрузку и интегрировать современные цифровые инструменты.

- Онлайн-обучение должно развиваться как основной канал для переподготовки и повышения квалификации, при этом государство должно обеспечить равный доступ к интернету и оборудованию, а также поддерживать высокие стандарты качества.

- Бизнес должен активнее участвовать в образовательном процессе через корпоративное обучение, дуальные программы и прямые связи с платформами.

Только создав интегрированную, гибкую и ориентированную на результат экосистему образования, в которой классические и онлайн-форматы дополняют друг друга, Россия сможет преодолеть кадровый дефицит и обеспечить устойчивое развитие в эпоху цифровой экономики.