1. Вводное резюме

В 2025 году российская инновационная экосистема переживает стратегическую трансформацию под влиянием санкционного давления и курса на технологический суверенитет. Государство выступает не только регулятором, но и ключевым инвестором и катализатором частных инициатив. Важнейшим событием года стал запуск нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» с бюджетом 1,013 трлн рублей на 2025–2030 годы. Проект делает ставку на искусственный интеллект, отечественные ИТ-решения, квантовые технологии и подготовку кадров для цифровой экономики.

Объём инвестиций по механизму государственно-частного партнёрства в 2024 году достиг рекордных 2,4 трлн рублей, из которых 1,8 трлн пришлось на частные средства. Одновременно расширяется система налоговых льгот: для IT-компаний с 2025 года действует ставка налога на прибыль 5 % в федеральный бюджет, введён коэффициент 2 к расходам на НИОКР, а также ускоренная амортизация для инновационного оборудования. Экспорт российского программного обеспечения прогнозируется на уровне $6,5 млрд в 2025 году, с фокусом на рынки БРИКС, ШОС и Юго-Восточной Азии.

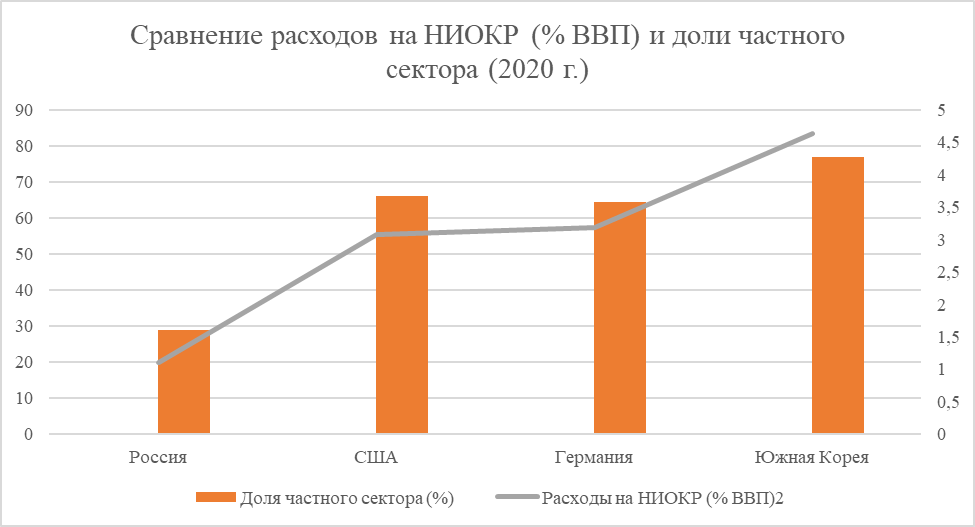

Однако системные вызовы остаются значительными. Доля частных инвестиций в НИОКР составляет около 29 % — в разы ниже, чем в развитых странах. Бюрократические барьеры заставляют 58 % малых и средних предприятий отказываться от господдержки, а более 80 % всех мер сконцентрированы в десяти регионах-лидерах. Кроме того, бизнес всё чаще воспринимает господдержку как «токсичную» из-за рисков проверок и злоупотреблений.

В то же время открываются новые возможности. Фонды поддержки — от Фонда содействия инновациям до «Сколково» и РВК — предлагают гранты до 30 млн рублей и венчурное финансирование. К 2030 году планируется создать 100 новых технопарков и индустриальных парков, а нацпроекты «Кадры» и «Молодёжь и дети» обеспечат подготовку 2 млн квалифицированных специалистов. Международное научно-техническое сотрудничество активно развивается в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Для стартапов и МСП система поддержки позволяет снизить издержки на 30–50 % при условии соответствия критериям — аккредитации Минцифры, статуса МТК или резидентства в ОЭЗ. Инвесторы получают доступ к высокодоходным сегментам — ИТ, фармацевтике, биотехнологиям и энергетике, особенно в рамках ГЧП и НТИ. Регионы могут рассчитывать на федеральные субсидии до 15 млн рублей на гектар для создания индустриальной инфраструктуры, а корпорации — на компенсацию до 90 % затрат по госпрограммам.

Таким образом, государственная поддержка инноваций в России в 2025 году остаётся мощным, но требующим навигации инструментом. При грамотном использовании она позволяет не только снизить риски и издержки, но и выстроить устойчивую стратегию роста в условиях технологической перезагрузки национальной экономики.

2. Макроэкономический и стратегический контекст

В 2025 году инновационная политика России формируется под влиянием двух ключевых векторов: внутренней трансформации экономики и внешних геополитических вызовов. Санкционное давление, технологическая изоляция и курс на импортозамещение привели к переосмыслению роли инноваций — они перестали быть исключительно инструментом конкурентоспособности и стали элементом национальной безопасности и технологического суверенитета.

2.1. Стратегические документы и национальные цели

Государственная инновационная политика опирается на иерархию стратегических документов, утверждённых на высшем уровне:

- Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. — заложил основу национальных целей развития до 2030 года, включая задачу «обеспечить технологический прорыв».

- Стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 г. — определяет приоритетные направления НИОКР и ставит цель довести расходы на исследования до 2 % ВВП, при этом доля частных инвестиций должна быть не ниже государственных.

- Концепция технологической политики (№ 523-ФЗ от 28.12.2024) — впервые закрепляет правовые основы обеспечения технологического суверенитета.

- 20 новых национальных проектов (2025–2030) — включают такие инновационно-ориентированные инициативы, как «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Кадры», «Молодёжь и дети» и «Технологии здоровья».

Эти документы формируют единый стратегический каркас, в рамках которого реализуются конкретные программы, меры поддержки и инфраструктурные проекты.

2.2. Глобальный инновационный индекс и международное позиционирование

По данным Глобального инновационного индекса (GII) 2025, Россия занимает 60-е место среди 132 стран. В группе стран с высоким уровнем ВВП на душу населения — 45-е место из 54. Это отражает системную проблему: несмотря на высокий научный потенциал и кадровый ресурс, страна демонстрирует низкую коммерциализацию результатов НИОКР и слабую интеграцию науки и бизнеса.

Сравнительные данные по расходам на НИОКР (2020 г.):

|

Страна |

Расходы на НИОКР (% ВВП) |

Доля частного сектора |

|

Россия |

1,1% |

29% |

|

США |

3,07% |

66% |

|

Германия |

3,19% |

64,5% |

|

Южная Корея |

4,64% |

77% |

Источник: данные из ГП «Научно-технологическое развитие РФ», ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Этот разрыв подчёркивает главную слабость российской модели: доминирование государственного финансирования (67,8 % в 2020 г.) и недостаточная вовлечённость частного капитала.

2.3. Технологический суверенитет как новый императив

С 2022 года концепция технологического суверенитета стала центральной в государственной политике. Она означает способность страны:

- самостоятельно разрабатывать и производить критически важные технологии;

- обеспечивать безопасность цифровой инфраструктуры;

- минимизировать зависимость от импортных решений в стратегических отраслях.

В ответ на это государство:

- ввело приоритет закупок отечественного ПО и оборудования;

- запустило «суверенный конвейер» разработки безопасного ПО (с участием 8 ведущих вендоров);

- ускорило создание национальных аналогов зарубежных технологий в ИТ, микроэлектронике, фармацевтике и энергетике.

2.4. Экономические условия и инвестиционный климат

Несмотря на внешние ограничения, российская экономика демонстрирует устойчивость, что создаёт основу для инновационного роста:

- в 2024 году объём инвестиций в основной капитал вырос на 7,2 %;

- экспорт ИТ-услуг достиг $5,9 млрд, с прогнозом $6,5 млрд в 2025 г.;

- ГЧП-проекты привлекли 2,4 трлн руб. инвестиций, из которых 1,8 трлн — частные средства.

Одновременно сохраняются риски:

- Высокая ключевая ставка ЦБ (на уровне 16 % в начале 2025 г.) ограничивает доступ к дешёвому кредитованию.

- Сложности с импортом компонентов и оборудования для НИОКР.

- Неравномерное распределение инновационной активности по регионам.

2.5. Выводы

Макроэкономический и стратегический контекст 2025 года характеризуется переходом от глобальной интеграции к технологической автономии. Государство активно перераспределяет ресурсы в пользу приоритетных направлений, закрепляя инновации как инструмент национальной безопасности. Однако успех этой трансформации зависит от способности:

- мобилизовать частные инвестиции;

- снизить административные барьеры;

- обеспечить устойчивую подготовку кадров;

- создать условия для массовой коммерциализации разработок.

Без решения этих задач технологический суверенитет рискует остаться декларативным, а не практическим достижением.

3. Правовая и нормативная база

Правовое регулирование инновационной деятельности в России в 2025 году отражает приоритеты технологического суверенитета, импортозамещения и цифровой трансформации. Система основана на федеральных законах, стратегических документах и специализированных режимах, обеспечивающих поддержку на всех этапах инновационного цикла.

3.1. Ключевые законодательные акты

Основу правовой базы составляют:

- № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» — базовый закон, определяющий формы госучастия в инновациях.

- № 523-ФЗ от 28.12.2024 «О технологической политике» — впервые закрепляет правовые основы технологического суверенитета.

- Статья 16.2 ГК РФ — прямо разрешает участие государства в инновационной деятельности через финансирование, имущественную и инфраструктурную поддержку.

- № 116-ФЗ «Об ОЭЗ», № 119-ФЗ «О ГЧП», № 44-ФЗ и № 223-ФЗ — регулируют специальные режимы и госзакупки.

С 1 декабря 2025 года научные организации обязаны размещать данные о результатах НИОКР в единой госсистеме — это усиливает контроль за использованием бюджетных средств.

3.2. Стратегические документы

Реализация мер поддержки ведется в рамках:

- Указа Президента № 204 — ставит задачу технологического прорыва как национальную цель.

- Стратегии научно-технологического развития до 2035 г. — целевой показатель: 2 % ВВП на НИОКР, при этом доля частных инвестиций должна быть не ниже государственных.

- Госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» (бюджет — 4,6 трлн руб. до 2030 г.).

- Национальной технологической инициативы (НТИ) — включает «дорожные карты» по направлениям Автонет, Энерджинет, Хелснет и др.

3.3. Налоговое регулирование

В 2025 году действуют целевые льготы:

- IT-компании: ставка налога на прибыль – 5 % в федеральный бюджет, 0 % в региональный (до 2030 г.), страховые взносы — 7,6 %. Условие — аккредитация Минцифры и ≥70 % доходов от IT.

- Малые технологические компании (МТК): регионы могут устанавливать пониженные ставки налога на прибыль на 2025–2030 гг.

- НИОКР: применяется коэффициент 2 к расходам при расчёте налоговой базы.

- Ускоренная амортизация: коэффициент до 3 для специального оборудования, 2 — для ИИ-активов.

3.4. Регулирование ИС, данных и цифровых технологий

- С июня 2025 г. вступили в силу поправки в часть IV ГК РФ: минимальная компенсация за нарушение авторских прав — 50 000 руб.

- С 5 февраля 2025 г. действует ФЗ о развитии креативных индустрий.

- С 1 сентября 2025 г. — новые правила обработки персональных данных: обязательное согласие, уведомление Роскомнадзора об утечках, штрафы до 700 тыс. руб.

- Разрабатывается Цифровой кодекс РФ, который планируется представить в середине 2025 года.

3.5. Гибкие регуляторные режимы

В России действует около 15 экспериментальных правовых режимов («песочниц») для тестирования ИИ, беспилотного транспорта, финтеха и других технологий. Федеральный закон позволяет временно не применять отдельные нормы законодательства при условии обеспечения безопасности и прозрачности.

3.6. Антимонопольное регулирование

ФАС России усиливает контроль за цифровыми платформами:

- Разработаны пять принципов добросовестного поведения для маркетплейсов.

- В 2024 г. выданы предписания ведущим игрокам.

- Запущена информационная система мониторинга ограничений конкуренции.

3.7. Заключение

Правовая база 2025 года демонстрирует стремление к балансу между государственным контролем и гибкостью регулирования. Ключевые тенденции — усиление требований к прозрачности НИОКР, расширение налоговых льгот для ИТ и МТК, развитие регуляторных песочниц и усиление защиты данных. Однако сохраняются риски: сложность процедур, неоднозначность толкования норм и высокая регуляторная нагрузка для малого бизнеса.

4. Инструменты государственной поддержки инноваций

Система господдержки инноваций в России в 2025 году охватывает весь инновационный цикл — от генерации идеи до масштабирования и экспорта. Поддержка предоставляется по четырём ключевым направлениям: прямое финансирование, налоговые льготы, инфраструктурное сопровождение и стимулирование спроса. Ниже представлены основные инструменты с акцентом на практическую применимость.

4.1. Прямое финансирование

Основные источники — федеральные фонды, реализующие программы на всех стадиях развития проекта:

|

Фонд/программа |

Целевая аудитория |

Макс. сумма |

Условия |

|

Фонд содействия инновациям («УМНИК») |

Студенты, молодые учёные до 30 лет |

500 тыс. руб. |

Научно-исследовательская работа с коммерческим потенциалом |

|

Фонд содействия инновациям («Старт») |

Малые инновационные предприятия |

до 10 млн руб. |

Софинансирование от 15 %, срок — 1 год |

|

Фонд содействия инновациям («Развитие») |

Компании с подтверждённой бизнес-моделью |

до 30 млн руб. |

Софинансирование ≥30 % |

|

Фонд «Сколково» |

Технологические стартапы |

до 300 млн руб. |

Штат 3–50 чел., выручка ≤50 млн руб. |

|

ФРП (Фонд развития промышленности) |

Промышленные предприятия |

до 2 млрд руб. |

Ставка 3–5 %, срок до 7 лет |

|

РВК (Российская венчурная компания) |

Ранние и ростовые стадии |

до 35 млрд руб. совокупно |

Инвестиции через венчурные фонды с госучастием |

Особое внимание уделяется ИИ и цифровым технологиям: в 2025 году запущены конкурсы «Старт-ИИ» и «Старт-Цифровые технологии».

4.2. Косвенное стимулирование: налоговые льготы

Налоговые преференции дифференцированы по категориям получателей:

|

Категория |

Налог на прибыль |

Страховые взносы |

Дополнительные меры |

|

Аккредитованные IT-компании |

5 % в федеральный бюджет, 0 % в региональный (до 2030 г.) |

7,6 % |

Мораторий на выездные проверки до 03.03.2025 |

|

Малые технологические компании (МТК) |

Пониженные ставки по решению регионов (2025–2030) |

Стандартные |

Коэффициент 2 к расходам на НИОКР |

|

Резиденты ОЭЗ/ИНТЦ |

0–2 % (в зависимости от зоны) |

Пониженные ставки |

Освобождение от налога на имущество и землю на 10 лет |

|

Все инновационные компании |

— |

— |

Ускоренная амортизация (коэффициент до 3), инвестиционный налоговый вычет |

4.3. Инфраструктурная поддержка

Государство активно развивает инновационную инфраструктуру:

- 59 ОЭЗ, включая 7 технико-внедренческих («Дубна», «Иннополис», «Технополис Москва»);

- 100 новых технопарков и индустриальных парков к 2030 году;

- субсидии на строительство — до 15 млн руб/га;

- услуги резидентства: офисы, лаборатории, юридическая и экспертная поддержка.

4.4. Поддержка спроса и выход на рынки

- Приоритет в госзакупках по № 44 и № 223-ФЗ для отечественных инновационных решений.

- Экспортная поддержка: через платформу «Мой экспорт» (126 услуг), программу GoGlobal, Sk Global Camp (для выхода на рынки Азии).

- Компенсация до 90 % затрат на НИОКР в рамках программ импортозамещения.

4.5. Региональные и отраслевые меры

- Гранты для МСП: от 100 тыс. до 15 млн руб. (в Арктике — до 1 млн руб. даже для ИП).

- Отраслевые программы:– фармацевтика — субсидии до 500 млн руб. на GMP-производства;– АПК — гранты «Агростартап», льготное кредитование под 3 %;– транспорт — поддержка БАС через «Университет 2035».

4.6. Заключение

Инструменты господдержки в 2025 году позволяют снизить издержки инновационного бизнеса на 30–50 % при условии соответствия критериям. Однако их эффективность ограничена бюрократическими барьерами и концентрацией ресурсов в 10 регионах-лидерах. Наибольший эффект достигается при комбинировании нескольких мер — например, гранта + налоговой льготы + резидентства в ОЭЗ.

5. Ключевые программы и национальные проекты (2025–2030)

С 2025 года в России запущены 20 новых национальных проектов, призванных определить развитие страны до 2030 года. Несколько из них имеют прямое отношение к инновационной политике, цифровой трансформации и технологическому суверенитету. Эти проекты формируют единый стратегический каркас, в рамках которого реализуются отраслевые инициативы, меры поддержки и инфраструктурные программы.

5.1. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Этот проект стал центральным инструментом государственной инновационной политики на 2025–2030 годы. Его бюджет — 1,013 трлн рублей, из которых 64 млрд рублей выделено на федеральный проект «Отечественные решения».

Основные направления:

- Искусственный интеллект: внедрение ИИ в образование, медицину, сельское хозяйство и промышленность.

- Отечественные ИТ-решения: приоритетная поддержка разработок, аналогов которым нет на рынке.

- Квантовые технологии: развитие вычислений для логистики, финансов, энергетики и медицины.

- Кадры для цифровой трансформации: подготовка ИТ-специалистов на всех уровнях — от школьников до экспертов.

Федеральные проекты в составе нацпроекта:

- «Инфраструктура доступа в интернет».

- «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».

- «Цифровое государственное управление».

- «Инфраструктура кибербезопасности».

Целевые показатели:

- Темп роста инвестиций в отечественные ИТ-решения — вдвое выше темпа роста ВВП.

- Создание отраслевых цифровых платформ во всех ключевых секторах к 2030 году.

5.2. Национальный проект «Кадры»

Проект нацелен на подготовку 2 млн квалифицированных специалистов для высокотехнологичного сектора к 2030 году.

Ключевые компоненты:

- Бесплатное обучение и переподготовка по востребованным профессиям.

- Активные меры содействия занятости, включая Всероссийскую программу молодёжного предпринимательства «Росмолодёжь.Бизнес».

- Новые перечни профессий с акцентом на ИИ, робототехнику, биотех и квантовые технологии.

5.3. Национальный проект «Молодёжь и дети»

Инновационная составляющая проекта направлена на формирование среды для развития научного и технологического потенциала молодого поколения:

- Создание сети современных кампусов — объединение студенческого, научного и бизнес-сообщества.

- «Университеты для поколения лидеров» — передовые инженерные школы и молодёжные лаборатории.

- Программа «Профессионалитет»:– 1280 колледжей и более 2000 предприятий в 79 регионах;– кластеры по 24 отраслям, включая машиностроение и высокие технологии;– цель — подготовить 2 млн специалистов рабочих профессий к 2030 году.

5.4. Отраслевые и тематические проекты

|

Проект |

Основное направление |

Ключевые меры поддержки |

|

«Беспилотные авиационные системы» |

Развитие БАС и автономного транспорта |

Обучение через «Университет 2035», гранты по «дорожной карте» НТИ «Автонет» |

|

«Технологии здоровья» |

Персонализированная медицина, биофарма |

Субсидии до 500 млн руб. на GMP-производства, ГЧП в фармацевтике |

|

«Эффективная и конкурентная экономика» |

Поддержка МСП и самозанятых |

Гранты до 1 млн руб., льготные микрозаймы под 1,5×ключевую ставку |

|

«Международная кооперация и экспорт» |

Вывод российских решений на внешние рынки |

Платформа «Мой экспорт» (126 услуг), программа GoGlobal,Sk Global Camp |

5.5. Интеграция с Национальной технологической инициативой (НТИ)

НТИ остаётся ключевым механизмом отраслевой координации. В 2025 году активно развиваются «дорожные карты»:

- Автонет — беспилотный транспорт и логистика.

- Энерджинет — интеллектуальная энергетика и водородные технологии.

- Хелснет — персонализированная медицина.

- Нейронет — нейротехнологии и когнитивные системы.

Гранты по НТИ предоставляются до 20 млн рублей, а проекты интегрируются в нацпроекты и ГЧП-инициативы.

5.6. Заключение

Национальные проекты 2025–2030 годов формируют целостную экосистему поддержки инноваций, объединяя подготовку кадров, цифровую трансформацию, развитие науки и технологий, а также создание благоприятных условий для предпринимательства. Для бизнеса это открывает возможности:

- участия в госзакупках по приоритетным направлениям;

- получения грантов и льготного финансирования;

- выхода на международные рынки через экспортные программы.

Однако эффективность реализации зависит от согласованности между федеральными и региональными программами, а также от упрощения процедур доступа к мерам поддержки, особенно для малого бизнеса.

6. Отраслевой анализ поддержки инноваций

Государственная поддержка инноваций в России в 2025 году имеет ярко выраженный отраслевой характер. Ресурсы концентрируются в секторах, критически важных для обеспечения технологического суверенитета, импортозамещения и национальной безопасности. Ниже представлен анализ ключевых отраслей с акцентом на доступные меры поддержки, приоритеты и практические возможности для бизнеса.

6.1. IT и цифровые технологии

IT-сектор остаётся лидером по объёму и разнообразию поддержки. Основные инструменты:

- Налоговые льготы: при аккредитации Минцифры и ≥70 % доходов от IT — ставка налога на прибыль 5 % в федеральный бюджет, 0 % в региональный (до 2030 г.), страховые взносы — 7,6 %.

- Мораторий на выездные налоговые проверки — до 3 марта 2025 г.

- Гранты: Фонд «Сколково» (до 300 млн руб.), Фонд содействия инновациям (программы «Старт-ИИ», «Старт-Цифровые технологии»).

- Экспортная поддержка: через Sk Global Camp, GoGlobal, платформу «Мой экспорт».

Особое внимание уделяется искусственному интеллекту, кибербезопасности и суверенному ПО.

6.2. Фармацевтика и биотехнологии

Отрасль получает поддержку в рамках нацпроекта «Технологии здоровья» и «дорожных карт» НТИ «Хелснет» и «Нейронет»:

- Субсидии до 500 млн руб. на создание GMP-производств.

- Компенсация до 90 % затрат на НИОКР по жизненно важным лекарствам.

- ГЧП-модели: государство финансирует до 70 % базовых исследований в предконкурентных консорциумах.

- Приоритет в госзакупках при условии регистрации препарата в РФ.

Цель — обеспечить 85 % потребностей в жизненно важных лекарствах за счёт отечественного производства к концу 2025 г.

6.3. Промышленность и транспорт

Поддержка направлена на импортозамещение и развитие передовых технологий:

- ФРП: займы под 3–5 % на сумму до 2 млрд руб., специальные программы — «Комплектующие изделия», «Лизинг оборудования» (ставка от 1 %).

- Беспилотные системы: обучение через «Университет 2035», гранты по «дорожной карте» НТИ «Автонет».

- Авиа- и судостроение: госпрограммы с бюджетами в десятки миллиардов рублей, поддержка сертификации российских компонентов.

В 2025 году представлено первое в России судно на водородном топливе, а в авиастроении активно развивается производство отечественных двигателей и агрегатов.

6.4. Энергетика и экология

Инновации в энергетике реализуются через нацпроекты и госкорпорации:

- Росатом: масштабная программа по квантовым вычислениям и водородной энергетике.

- Проект «Энерджинет» (НТИ): развитие интеллектуальных энергосистем, «умных сетей», накопителей энергии.

- Субсидии: до 1,3 млрд руб. на пилотные проекты по водородным технологиям.

- Новые материалы: поддержка разработки композитов и функциональных покрытий в рамках проекта «Новые материалы и химия».

6.5. Агропромышленный комплекс (АПК)

АПК получил статус приоритетного направления в контексте продовольственной безопасности:

- Гранты «Агростартап»: до 3 млн руб. для начинающих фермеров, до 15 млн руб. — для социальных проектов.

- Льготное кредитование: ставка 3 % годовых на развитие производства.

- Поддержка биотехнологий: субсидии на разработку биопрепаратов, микробиологических удобрений.

- Агробиотехнопарки: субсидии до 15 млн руб/га на создание инфраструктуры.

Сравнительная таблица мер поддержки по отраслям (2025 г.)

|

Отрасль |

Ключевые меры поддержки |

Макс. сумма/ставка |

Условия |

|

IT и цифровые технологии |

Налог на прибыль, гранты, экспортная поддержка |

5% налог, до 300 млн руб. грантов |

Аккредитация Минцифры, ≥70 % IT-доходов |

|

Фармацевтика |

Субсидии на GMP, компенсация НИОКР, ГЧП |

До 500 млн руб. |

Регистрация препарата в РФ |

|

Промышленность |

Льготные займы ФРП, НТИ-гранты |

До 2 млрд руб., ставка 3 % |

Софинансирование ≥15–30 % |

|

Энергетика |

Субсидии на пилотные проекты, госпрограммы |

До 1,3 млрд руб. |

Соответствие «дорожным картам» НТИ |

|

АПК |

Гранты, льготные кредиты, субсидии |

До 15 млн руб., ставка 3 % |

Наличие бизнес-плана, регистрация КФХ/ИП |

6.6. Заключение

Отраслевая политика поддержки инноваций в России в 2025 году демонстрирует чёткую стратегическую направленность: максимальные ресурсы выделяются в сектора, связанные с технологическим суверенитетом, национальной безопасностью и импортозамещением. Для бизнеса это открывает возможности получения миллионных грантов, льготного финансирования и налоговых преференций, но требует соответствия жёстким критериям — от аккредитации до обязательного софинансирования.

Наиболее привлекательными для инвесторов остаются IT, фармацевтика и энергетика, где сочетаются высокий потенциал роста, государственная поддержка и экспортные перспективы.

7. Механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП)

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) в России переживает период качественной трансформации и становится одним из ключевых инструментов реализации инновационной политики. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и необходимости масштабирования технологических решений ГЧП позволяет привлекать частный капитал, экспертизу и управленческие компетенции для решения стратегических задач государства.

7.1. Объёмы и динамика

2024 год стал рекордным для ГЧП в России:

- Заключено 215 соглашений на общую сумму 2,4 трлн рублей.

- 1,8 трлн рублей (75 %) пришлось на частные инвестиции.

- Общее число действующих соглашений — более 3 480, совокупный объём — 4,8 трлн рублей.

По прогнозу Минэкономразвития, к 2040 году объём рынка ГЧП может превысить 34 трлн рублей, при этом значительная доля проектов будет связана с цифровизацией, наукой, образованием и инновационной инфраструктурой.

7.2. Институциональная модернизация: ВЭБ.РФ как «единое окно»

С августа 2025 года ВЭБ.РФ официально выполняет функции «единого окна» по ГЧП:

- Экспертиза всех проектов стоимостью от 3 млрд рублей.

- Разработка новых стандартов ГЧП для повышения прозрачности и снижения рисков.

- Реализация механизма «фабрики проектного финансирования» — ВЭБ берёт на себя часть рисков и предоставляет льготное фондирование.

Этот шаг призван устранить фрагментацию подходов и повысить качество отбора проектов на федеральном уровне.

7.3. ГЧП в инновационных сферах

ГЧП активно применяется в следующих направлениях:

- Цифровизация: 35 городских проектов в сфере ИКТ (видеофиксация, «умный город», цифровые платформы).

- Образование: создание инженерных школ, цифровых университетов, IT-кампусов (требуется ≥30 % софинансирования от бизнеса).

- Здравоохранение: строительство и оснащение медцентров, разработка отечественных лекарств.

- Инновационная инфраструктура: технопарки, индустриальные площадки, научно-производственные кластеры.

Особую роль играют предконкурентные консорциумы, например в фармацевтике: государство финансирует до 70 % базовых исследований, а бизнес — последующую коммерциализацию.

7.4. Финансовые и правовые инструменты

|

Инструмент |

Описание |

Примеры |

|

Концессии и ГЧП-соглашения |

Передача частному партнёру обязанности по созданию/эксплуатации объекта |

Технопарки, ЦОДы, лаборатории |

|

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) |

Обязательства по локализации производства в обмен на налоговые и таможенные льготы |

Промышленность, микроэлектроника |

|

Льготное финансирование |

Кредиты и гарантии через ВЭБ, ФРП, Сбербанк |

Ставки от 1 % по лизингу, до 5 % по займам |

|

Налоговые преференции |

Пониженные ставки, инвестиционные вычеты, освобождение от имущественных налогов |

Для резидентов ОЭЗ и ИНТЦ |

7.5. Региональное измерение

ГЧП активно развивается на региональном уровне:

- В Хабаровском крае — 91 концессионное соглашение (дороги, ЖКХ, социальная инфраструктура).

- В Москве и Татарстане — пилотные проекты по цифровому здравоохранению и образованию.

- Регионы получают право устанавливать дополнительные льготы для частных инвесторов.

Однако сохраняется дисбаланс: более 60 % ГЧП-проектов сосредоточено в 10 субъектах РФ.

7.6. Вызовы и перспективы

Несмотря на рост объёмов, ГЧП сталкивается с рядом барьеров:

- Высокая сложность процедур отбора и согласования.

- Недостаток квалифицированных кадров в регионах для сопровождения проектов.

- Нечёткое распределение рисков между партнёрами.

- Ограниченный опыт в инновационных сферах (в отличие от традиционной инфраструктуры).

В ответ на это в 2025 году запущена работа над национальным стандартом ГЧП, а также внедряется новая методика оценки эффективности, учитывающая не только финансовые, но и социальные, технологические и кадровые эффекты.

7.7. Заключение

ГЧП в России эволюционирует от инструмента строительства дорог и больниц к механизму формирования устойчивой инновационной экосистемы. Его потенциал особенно высок в сферах, где требуется долгосрочное инвестирование и высокая технологическая компетентность — IT, биотех, энергетика, образование. Успех будет зависеть от дальнейшей институциональной модернизации, упрощения регуляторики и расширения практики на региональном уровне.

8. Международный аспект

В условиях санкционного давления и переориентации внешней политики международное измерение инновационной политики России претерпело фундаментальную трансформацию. Если ранее интеграция в глобальные научно-технологические цепочки была приоритетом, то с 2022 года акцент сместился на многополярное сотрудничество, технологический суверенитет и экспорт отечественных решений. В 2025 году Россия активно развивает инновационные связи в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС, одновременно наращивая экспорт ИТ и высокотехнологичной продукции.

8.1. Сотрудничество в рамках международных объединений

БРИКС

С 1 января 2024 года БРИКС расширился до 10 стран. В 2025 году Россия председательствует в объединении под девизом «Укрепление многостороннего сотрудничества для справедливого глобального развития и безопасности». Ключевые инициативы:

- Российский Альянс в сфере ИИ возглавляет рабочую группу по искусственному интеллекту.

- Экспорт российских ИИ-решений определён как стратегически важная задача.

- Новый банк развития БРИКС профинансировал более 100 проектов на $39 млрд.

ШОС

Шанхайская организация сотрудничества становится площадкой для технологического диалога:

- Прогнозируемая доля стран ШОС в мировой торговле к 2025 году — 33,7 %.

- Регулярно проводятся форумы по инновационному развитию, включая XV Международный форум «Инновационное развитие через сотрудничество» под эгидой ООН.

ЕАЭС

Евразийский экономический союз служит основой для производственной кооперации:

- Активное развитие цепочек поставок и совместных НИОКР.

- Интеграция цифровых платформ в трансграничной торговле.

- Регулярные форумы СНГ–ЕАЭС–ШОС–БРИКС с участием инновационных компаний.

8.2. Экспорт российских технологий

Экспорт ИТ-услуг и программного обеспечения демонстрирует устойчивый рост:

- В 2025 году объём экспорта ПО достигнет $6,5 млрд (+10,2 % к 2024 г.).

- Основные направления: ЕАЭС, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка.

Поддержка экспорта

- Платформа «Мой экспорт»: 126 услуг для бизнеса.

- Программа GoGlobal: в 2024 году 19 компаний вышли на международные рынки.

- Sk Global Camp: годовая экспортная программа Фонда «Сколково» для выхода на рынки Азии.

- Международный экспортный форум «Сделано в России» (октябрь 2025 г.).

8.3. Технологический суверенитет и импортозамещение

С 2024 года импортозамещение перестало быть краткосрочной реакцией и превратилось в стратегическую цель:

- Принят № 523-ФЗ «О технологической политике», закрепляющий правовые основы технологического суверенитета.

- Введён приоритет закупок отечественного ПО и оборудования.

- Запущен «суверенный конвейер» разработки безопасного ПО с участием 8 ведущих вендоров.

- Доля российского оборудования в инфраструктуре ИТ-компаний — не менее 40 %.

8.4. Влияние санкций: вызовы и возможности

Санкции оказывают двойственное влияние:

|

Аспект |

Вызовы |

Возможности |

|

Доступ к технологиям |

Ограничение импорта компонентов, оборудования, ПО |

Стимул к созданию отечественных аналогов |

|

Финансирование |

Сложности с международными инвестициями |

Рост венчурного рынка внутри страны (+31 % в I полугодии 2024 г.) |

|

Рынки сбыта |

Уход западных платформ и клиентов |

Расширение на рынки дружественных стран |

|

Инновационная активность |

Снижение международной кооперации |

Рост внутреннего спроса на ИТ, фарму, промышленные решения |

Многие российские IT-компании по итогам 2024 года увеличили выручку и прибыль, что свидетельствует об успешной адаптации.

8.5. Научно-техническая дипломатия

Россия развивает новые форматы международного взаимодействия:

- Конгресс молодых учёных и ЦИПР-2025 (Нижний Новгород) — ключевые площадки для диалога науки, бизнеса и власти.

- Международный технологический конгресс 2025 — центральное событие для продвижения несырьевого экспорта.

- Центр развития инновационных технологий «Планета» — новая инициатива Минцифры и Минобрнауки.

8.6. Заключение

Международный аспект инновационной политики России в 2025 году характеризуется стратегической переориентацией и высокой адаптивностью. Санкции вместо паралича стали катализатором:

- для формирования новых технологических связей в Большой Евразии;

- наращивания экспорта ИТ и инжиниринговых решений;

- ускоренного развития отечественных платформ.

Однако успех зависит от способности:

- стандартизировать экспортные процедуры;

- обеспечить совместимость решений с международными стандартами;

- поддерживать устойчивые каналы логистики и расчётов.

При грамотной политике Россия может превратить геополитические ограничения в долгосрочное конкурентное преимущество на рынках дружественных стран.

9. Оценка эффективности и системные вызовы

Несмотря на масштабную систему мер поддержки, эффективность государственной инновационной политики в России остаётся ограниченной из-за глубоких структурных дисбалансов и административных барьеров. Анализ ключевых показателей, практик и обратной связи от бизнеса позволяет выделить как достижения, так и системные вызовы, сдерживающие технологический прорыв.

9.1. Количественные показатели эффективности

|

Показатель |

Россия (2020–2025) |

Сравнение с развитыми странами |

|

Расходы на НИОКР (% ВВП) |

1,1% |

США — 3,07%, Германия — 3,19%, Южная Корея — 4,64% |

|

Доля частных инвестиций в НИОКР |

~29% |

США — 66%, Германия — 64,5%, Южная Корея — 77% |

|

Доля госфинансирования |

67,8% |

В развитых странах — 23–35% |

|

Глобальный инновационный индекс (GII) |

60-е место (2025) |

Германия — 9-е, США — 3-е |

Источники: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, WIPO, данные госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ»

Эти данные подтверждают главную проблему российской модели: государство остаётся доминирующим инвестором, а частный сектор не вовлечён в инновационный процесс на достаточном уровне.

9.2. Бюрократические и административные барьеры

Исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и опросы бизнеса выявляют следующие ключевые барьеры:

- 58 % МСП отказываются от участия в госпрограммах из-за сложности процедур;

- 57 % получателей субсидий сталкиваются с высокими издержками администрирования;

- 39 % МСП и 20 % крупных компаний указывают на непрозрачность критериев отбора;

- высокие требования к софинансированию (от 15 до 30 %) делают меры недоступными для стартапов на ранних стадиях.

Эти факторы приводят к тому, что основными бенефициарами поддержки становятся крупные корпорации и госкомпании, а не динамичный малый бизнес.

9.3. Проблема «токсичности» поддержки

Понятие «токсичности» поддержки — одно из ключевых в экспертной дискуссии. Оно означает, что бизнес воспринимает госмеры не как стимул, а как потенциальный риск:

- 58 % МСП-контрагентов по госзакупкам НИОКР и 50 % по субсидиям видят в поддержке угрозу проверок и обвинений в мошенничестве.

- Отсутствие чётких критериев «инновационной деятельности» в законодательстве создаёт почву для субъективной интерпретации.

- Контрольно-надзорные функции часто преобладают над сервисной составляющей.

Это снижает доверие к системе и демотивирует предпринимателей.

9.4. Региональная концентрация ресурсов

Поддержка крайне неравномерно распределена по территории страны:

- Более 80 % грантов, инвестиций и инфраструктурных проектов сосредоточено в 10 регионах-лидерах: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Новосибирская, Томская, Свердловская области и др.

- Фонд «Сколково» и РВК направляют львиную долю средств в столичный кластер.

- В 30 субъектах РФ инновационная активность остаётся минимальной из-за отсутствия инфраструктуры и компетенций.

Это усиливает технологическое и экономическое неравенство между регионами.

9.5. Проблемы коммерциализации и связи науки с бизнесом

Несмотря на высокий научный потенциал, Россия демонстрирует низкую способность к коммерциализации:

- Менее 5 % патентов, полученных в российских вузах и НИИ, находят применение в реальном секторе.

- Отсутствует развитая система центров передачи технологий (ЦПТ).

- Учёные и предприниматели работают в изолированных экосистемах.

- Механизмы ГЧП в научной сфере применяются фрагментарно.

Это приводит к тому, что значительная часть бюджетных средств на науку не трансформируется в экономический рост.

9.6. Положительные эффекты и успешные кейсы

Несмотря на вызовы, система поддержки демонстрирует и положительные результаты:

- 77 % компаний, воспользовавшихся мерами, подтверждают достижение ожидаемого эффекта.

- В ОЭЗ технико-внедренческого типа («Дубна», «Иннополис», «Технополис Москва») достигнуты высокие показатели эффективности (90 % при пороге 80 %).

- В 2024 году резиденты ОЭЗ инвестировали 1,2 трлн руб., создали 45,9 тыс. рабочих мест, уплатили 545 млрд руб. налогов.

- В ИТ-секторе наблюдается рост экспорта (+10,2 % в 2025 г.) и увеличение выручки у 68 % компаний.

Эти примеры подтверждают, что при правильной настройке инструменты работают.

9.7. Заключение

Система господдержки инноваций в России — масштабная, но неэффективная в целом. Её главные слабости — зависимость от бюджета, бюрократизация, региональная поляризация и слабая коммерциализация. Для повышения результативности необходимы:

- Радикальное упрощение процедур получения поддержки.

- Стимулирование частных инвестиций через налоговые и правовые гарантии.

- Децентрализация ресурсов и развитие региональных инновационных экосистем.

- Переход от контроля к сервису в работе с бизнесом.

Без этих изменений технологический суверенитет рискует остаться декларативной целью, а не практическим достижением.

10. Прогноз и рекомендации (2025–2030)

Период 2025–2030 годов станет определяющим для формирования устойчивой инновационной экосистемы в России. Под влиянием геополитических вызовов, курса на технологический суверенитет и масштабных национальных проектов государство продолжит играть доминирующую роль в стимулировании инноваций. Однако успех этой трансформации будет зависеть не от объёма финансирования, а от способности устранить системные барьеры и вовлечь частный сектор в технологическое развитие.

10.1. Ключевые тренды и прогнозы

- Технологический суверенитет останется главным вектором политики. Ожидается рост инвестиций в ИИ, квантовые вычисления, биотехнологии, микроэлектронику и отечественное ПО.

- Экспорт ИТ и инжиниринговых решений будет активно развиваться: прогнозируемый объём экспорта ПО — $6,5 млрд в 2025 г., с ростом до $9–10 млрд к 2030 г. за счёт рынков БРИКС, ШОС и Юго-Восточной Азии.

- Частные инвестиции в НИОКР могут вырасти до 40–45 % к 2030 году при условии снижения административных барьеров и усиления налоговых стимулов.

- Региональная децентрализация поддержки станет приоритетом: к 2030 году планируется создать 100 новых технопарков и индустриальных парков вне Москвы и Санкт-Петербурга.

- Цифровой кодекс РФ, вероятно, будет принят в 2026–2027 гг., что унифицирует регулирование ИИ, блокчейна, больших данных и цифровых платформ.

10.2. Рекомендации для участников рынка

Для стартапов и МСП

- Получить статус МТК или аккредитацию Минцифры для доступа к налоговым льготам (ставка налога на прибыль — 5 %, взносы — 7,6 %).

- Участвовать в конкурсах Фонда содействия инновациям («Старт», «Развитие») и «Сколково» на ранних стадиях.

- Использовать инфраструктуру ОЭЗ и технопарков для снижения операционных издержек и получения административной поддержки.

- Подавать заявки через портал «Мой бизнес» и МСП.РФ для автоматического подбора мер поддержки.

Для инвесторов

- Фокусироваться на высокодоходных сегментах: ИИ, фармацевтика, биотех, энергетика, беспилотные системы.

- Участвовать в венчурных фондах с госучастием (РВК, «Сколково»), которые снижают риски на ранних стадиях.

- Рассматривать ГЧП-проекты в сфере цифрового здравоохранения, образования и «умного города» как стабильные источники дохода.

Для регионов

- Активно использовать федеральные субсидии (до 15 млн руб/га) на создание индустриальных парков и технопарков.

- Разрабатывать региональные льготы по налогу на прибыль для МТК и IT-компаний.

- Внедрять механизмы «единого окна» для упрощения доступа бизнеса к мерам поддержки.

Для крупных корпораций

- Участвовать в «дорожных картах» НТИ и предконкурентных консорциумах (например, в фармацевтике с 70 % госфинансированием базовых исследований).

- Использовать компенсации до 90 % затрат на НИОКР в рамках программ импортозамещения.

- Получать приоритет в госзакупках при наличии отечественных инновационных решений.

10.3. Стратегические условия успеха

Для реализации потенциала инновационной политики необходимы:

- Упрощение процедур получения поддержки (единая цифровая платформа, автоматизация проверок).

- Снижение «токсичности» поддержки через переход от контроля к сервису.

- Стимулирование частных инвестиций через налоговые гарантии, страхование рисков и венчурные механизмы.

- Развитие кадрового потенциала через программы «Кадры», «Профессионалитет» и «Университеты для поколения лидеров».

10.4. Заключение

Государственная поддержка инноваций в России в 2025 году представляет собой масштабную, многокомпонентную и стратегически ориентированную систему, охватывающую финансирование, налоговые льготы, инфраструктурное развитие, правовое регулирование и международное сотрудничество. Эта система формируется в условиях глубокой трансформации национальной экономики, где инновации перестали быть только инструментом конкурентоспособности, и стали элементом технологического суверенитета и национальной безопасности.

Несмотря на значительные достижения – рекордные объёмы ГЧП-инвестиций, рост экспорта ИТ-решений, создание десятков технопарков и внедрение целевых национальных проектов – эффективность инновационной политики остаётся ограниченной рядом системных вызовов. Главные из них – доминирование государственного финансирования при слабой вовлечённости частного капитала, высокая бюрократическая нагрузка, региональная концентрация ресурсов и восприятие господдержки как «токсичного» инструмента, связанного с рисками проверок и злоупотреблений.

Тем не менее, потенциал системы огромен. Уже сегодня она позволяет технологическим компаниям снизить издержки на 30–50%, получить доступ к грантам до 300 млн рублей, воспользоваться льготным кредитованием под 1–5% годовых и выйти на международные рынки через экспортные программы. Для инвесторов открываются возможности в высокодоходных секторах – ИИ, биотех, фармацевтика, квантовые технологии и беспилотные системы. Для регионов – шанс создать собственные инновационные кластеры при поддержке федеральных субсидий. Для молодёжи и учёных – возможность реализовать идеи в рамках конкурсов, лабораторий и образовательных программ нового поколения.

Ключевым условием перехода от декларативных целей к реальным результатам станет не увеличение бюджетных ассигнований, а качественная модернизация самой системы поддержки. Это означает:

- Упрощение процедур получения мер поддержки за счёт цифровизации и стандартизации;

- Снижение административных барьеров и переход от контрольно-надзорной модели к сервисно-ориентированной;

- Стимулирование частных инвестиций через налоговые гарантии, страхование рисков и развитие венчурного капитала;

- Децентрализацию ресурсов и поддержку региональных инновационных экосистем вне столичного кластера;

- Усиление связей между наукой и бизнесом через развитие центров передачи технологий и предконкурентных консорциумов.

Без этих изменений технологический суверенитет рискует остаться политическим лозунгом, а не практическим достижением. Однако при грамотной политике, основанной на доверии, прозрачности и партнёрстве, Россия может превратить текущие вызовы в долгосрочное конкурентное преимущество. В этом контексте каждый участник инновационной экосистемы – от студента до корпорации, от региона до инвестора – не просто получатель поддержки, а активный соавтор технологического будущего страны.